Seemacht

Die Schlacht um den größten Kontinent

Ein Monument der Seemacht wird 250 Jahre alt. HMS „Victory“, Nelsons Flaggschiff bei in der Schlacht bei Trafalgar, ist offiziell immer noch im Dienst und steht als Nummer 1 in der Schiffsliste der Royal Navy.

Vom Bootsmannsmaat Richard Wicks ist nicht viel mehr bekannt, als dass er nach der Schlacht von Trafalgar 10 Pfund 14 Schilling Prisengeld erhielt, seinen Anteil an den eroberten Schiffen. Wicks diente auf Nelsons Flaggschiff „Victory“, und sein Name ist im 575 Seiten starken „Prize Book“ vermerkt, das in der Bibliothek der Royal Navy in Portsmouth verwahrt wird. Über zehn Pfund zusätzlich, das war gutes Geld, mehr als eine halbe Jahresheuer.

Wicks’ Gefechtsstation ist vermutlich an Deck, wo mit hunderten von Tauen die gewaltige Takelage des Linienschiffs bedient wird. Er blickt an diesem spätsommerlichen Vormittag über die zusammengerollten Hängematten an der Bordwand aufs ruhige Meer hinaus. Die Hängematten an dieser Stelle sollen ein paar von den Holzsplittern abfangen, die in den nächsten Stunden einen großen Teil der Verletzungen in der Mannschaft ausmachen werden. Eine lange Dünung aus Westen kündet von einem heraufziehenden Sturm, aber noch weht kaum Wind. Wicks’ nackte Füße stehen auf Sand, mit dem das Deck bestreut wurde, damit die Leute später nicht im Blut ausrutschen.

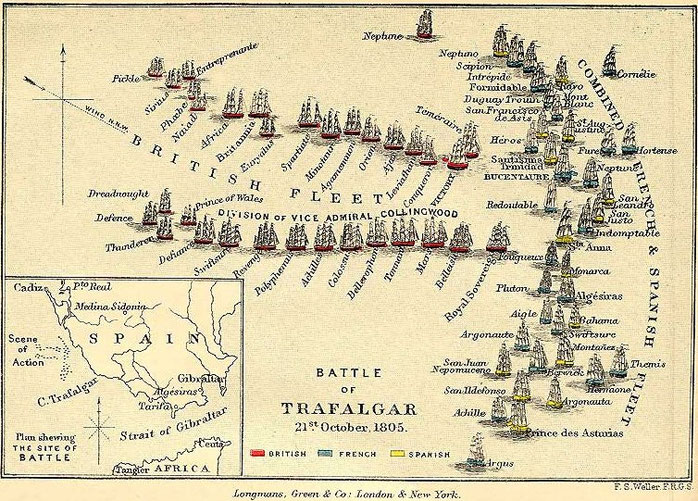

Im Osten schleicht die vereinigte Flotte der Franzosen und Spanier durch die Flaute, in ihrem Zentrum die gigantische „Santisima Trinidad“ mit 130 Kanonen und 1500 Mann Besatzung, die von vier Kommandobrücken aus befehligt werden. Wicks blickt auf die Linie der feindlichen Schiffe, deren Kanonen allesamt in Richtung der Briten weisen. Sie werden bald ihre ersten Breitseiten abfeuern, ohne dass die Briten, solange sie ihren Angriffskurs steuern, ihre eigenen Kanonen auf den Feind richten können. Admiral Nelsons Angriffstaktik, im rechten Winkel auf die Linie des Feindes zuzuhalten, mag bei frischer Brise und schneller Fahrt vielversprechend sein. Bei flauem Wind kann sie zur Entmastung britischer Schiffe führen, bevor diese überhaupt zum Schuss kommen.

Auf dem Achterdeck gehen die Offiziere auf und ab, scheinbar die Ruhe selbst. Nelson, der in früheren Gefechten bereits die Sehkraft eines Auges und einen Arm eingebüßt und einige weniger schwere Verwundungen erlitten hat, plaudert mit Kapitän Thomas Hardy, dem Kommandanten der „Victory“. Vor zwanzig Minuten hat Nelson das Flaggensignal „England erwartet, dass jeder seine Pflicht tun wird“ setzen lassen. Zunächst hatte er „England vertraut darauf...“ befohlen, aber der Signaloffizier schlug das Kurzsignal für „expect“ (erwartet) vor, um Zeit zu sparen.

Nelson lässt jetzt das Signal Nr. 16 setzen, Nahkampf: „Engage the enemy more closely“. Admiral Cuthbert Collingwood, der mit der „Royal Sovereign“ die südliche der beiden britischen Kampflinien anführt, sagt zu seinen Offizieren: „Wenn er nur aufhören würde zu signalisieren. Wir wissen doch, was wir zu tun haben.“

Flaggen, Laternen, Zurufe und schriftliche, per Boot überbrachte Befehle – das sind die Kommunikationsmittel der Zeit. Das Nahkampfsignal bleibt oben, bis später der Besantopp der „Victory“ im Geschosshagel herab stürzt.

So zart Nelson auf Gemälden auch aussieht, er ist ein furioser Angreifer, für den der Selbsterhaltungstrieb klar hinter dem militärischen Auftrag rangiert. Das macht ihn aggressiver als seinen Gegner Villeneuve, der vor Nelson und den Briten Respekt hat – zu Recht. Pierre de Villeneuve ist nicht auf Kampf gegen einen ebenbürtigen oder stärkeren Gegner erpicht, sein Ziel ist es, die französische Streitmacht einsatzfähig zu halten. Wenn er der britischen Streitmacht aus dem Weg gehen kann, tut er dies. Bei Nelsons Sieg 1798 vor der Nil-Mündung war Villeneuve mit seinem Schiff mit knapper Not entkommen.

Doch jetzt, im Herbst 1805 in Cadiz, geht es auch um seinen Posten und seine Ehre. Villeneuve hat erfahren, dass sein Nachfolger bereits auf dem Weg nach Cadiz ist, um ihn abzulösen. Dies lässt ihn seine Vorsicht – für Napoleon ist es „elende Feigheit“ – vergessen, er gibt den Befehl auszulaufen. Hätte er auf dunkle Nächte und besseren Wind gewartet, wäre sein Geschwader den Engländern vielleicht entkommen.

Villeneuve hat den Auftrag, nach Neapel zu segeln und dort Truppen anzulanden. Bisher hat er diesen Befehl nicht befolgt, wie schon andere zuvor. Im Frühjahr war er in die Karibik gesegelt, mit Nelson auf den Fersen, und ohne Erfolge nach Europa zurückgehrt. Hier sollte er sich mit dem in Brest stationierten Geschwader treffen und Napoleons Invasion in England unterstützen. Er tat es nicht, aus Sorge vor starken britischen Kräften, die Invasion musste ausfallen.

Statt in den Englischen Kanal, wo Napoleon ihn gebraucht hätte, segelt Villeneuve nach Cadiz. Dort ist er in Sicherheit, sitzt aber auch in der Falle, während draußen die Engländer ihr Geschwader verstärken.

Den Oberbefehl bei den Briten hat Lord Nelson, der Star der Royal Navy, und er steht ebenfalls unter Druck. Er muss die feindliche Flotte erobern oder versenken, koste es was es wolle. Bekämpfen und in die Flucht schlagen reicht nicht.

Nelson ist ein entschlussfreudiger Mann. Er trat mit zwölf Jahren in die Marine ein und hat es mit Intelligenz, Mut und Protektion bis zum Dienstrang eines Vizeadmirals gebracht. Als junger Kommandant hatte er mit einer Entermannschaft zwei nebeneinanderliegende Schiffe in einem Angriff gestürmt und war dabei selbst mit dem Degen in der Hand an Bord geklettert. In der Schlacht von St. Vincent ist er gegen den Befehl seines Admirals aus der Kiellinie ausgeschert – eine Todsünde, aber er hat damit die Schlacht zugunsten der Briten entschieden. Später, inzwischen selbst Admiral, führte er vor der ägyptischen Küste einen ebenso wagemutigen wie brillanten Nachtangriff auf die ankernde französische Flotte, deren Führung sich hinter einer Sandbank geschützt wähnte. Nach diesem Sieg hatte einer seiner Kapitäne ihm einen Sarg geschenkt, der aus Holz vom Großmast des französischen Flaggschiffs „Orient“ gefertigt war, und tatsächlich wird er nach Trafalgar darin beigesetzt werden.

Nelson betonte in mehreren Briefen, und er flüstert es noch auf dem Sterbelager im Lazarett der „Victory“, dass er stets seine Pflicht erfüllt habe. Er wusste, wie schnell ein Mann gerade in seiner Position seinen Ruf verlieren konnte. Volksmeinung, Presse und Kriegsgerichte waren unberechenbarer als die See.

Gerade erst war Nelsons Freund Admiral Sir Robert Calder nach einem erfolgreichen Gefecht gegen eine französische Übermacht vors Kriegsgericht gestellt worden, weil er dem Feind nicht nachgesetzt hatte, als das Gefecht wegen Dunkelheit abgebrochen werden musste. Calder wurde gerügt und bekam kein Kommando mehr. Admiral Sir John Byng war 1757 wegen Feigheit vor dem Feind vor ein Kriegsgericht gestellt und nach einem umstrittenen Urteil erschossen worden. Voltaire spottete deshalb, dass man es in England „für erforderlich hält, hin und wieder einen Admiral zu erschießen, um die anderen zu ermutigen“.

Einerseits hatten die Flottenchefs jener Zeit, die wochen- und manchmal monatelang ohne Nachrichten von ihren Vorgesetzten waren, ein heute unvorstellbares Maß an Entscheidungsfreiheit. Sie mussten strategische und politische Folgen bedenken, aber daraus ergaben sich auch Gefahren für die Karriere. Ab wann ist ein taktisch sinnvoller Rückzug wie der Calders als „Feigheit“ zu werten?

Artikel XII. der „Fighting Instructions“ ließ den Kommandanten wenig Spielraum: „Jeder in der Flotte, der sich während des Kampfes wegen Feigheit, Nachlässigkeit oder Unwillen zurückzieht oder sich zurückhält oder sich nicht am Kampf beteiligt, oder der nicht das Äußerste tut, jedes Schiff zu erobern oder zu zerstören, das anzugreifen seine Pflicht ist... wird mit dem Tode bestraft.“ Der Artikel schließt auch die Pflicht ein, anderen Schiffen der Navy und Verbündeten Hilfe zu leisten. Ein Verhalten wie das des französischen Konteradmirals Dumanoir, der bei Trafalgar die französische Vorhut anführte und erstmal vom Schlachtfeld wegsegelte, bevor er – zu spät – umkehrte und in den Kampf eingriff, wäre für einen britischen Offizier Selbstmord gewesen.

Nelsons Aufgabe war die Vernichtung der französisch-spanischen Flotte. Ob das britische Geschwader dabei selbst vernichtet wurde, war zweitrangig. Es gab, anders als bei den Franzosen, genügend Ersatz. Die Engländer hatten 180 Linienschiffe, die sie für den Handelskrieg in der Karibik und vor Nordamerika, in der Ostsee, im Mittelmeer und vor allem zur Blockade der französischen Häfen nutzten. Der Kern der französischen Flotte lag im Hafen von Cadiz in Sicherheit. Auf See waren die Schiffe in höchster Gefahr, solange eine britische Flotte mit einem Nelson dort lauerte.

Der Kampf um die Seeherrschaft

Das Wasser dient als Kampfplatz, seitdem Menschen das Meer befahren. Seit den Griechen, Römern, Wikingern und der spanischen Armada gab es unzählige Scharmützel und Schlachten auf See. Wieso gilt Trafalgar, die Schlacht vor der südspanischen Atlantikküste, heute als die Seeschlacht, die die Welt verändert hat?

Der Politiker und Schriftsteller Winston Churchill widmet ihr in seiner „History of the English-Speaking Peoples“, die er in den 50er Jahren veröffentlichte, ein eigenes Kapitel. Zu diesem Zeitpunkt blickte der ehemalige Marineminister, der während des 2. Weltkrieges Premier und Verteidigungsminister in Personalunion war, auf praktische Erfahrungen mit zwei Invasionen zurück. Die eine, Hitlers „Operation Seelöwe“, kam über Vorbereitungen nie hinaus, aber sie bereitete den Briten Kopfzerbrechen. Die andere, erfolgreiche Invasion ging von England aus. Mit der „Operation Overlord“ begannen die Alliierten am 6. Juni 1944, dem berühmten „D-Day“, die Entnazifizierung Europas vom Westen her.

Churchill ordnet die Schlacht von Trafalgar in ihren geschichtlichen Zusammenhang ein, als das Ergebnis vorangegangener Jagden. Churchills Kapitel vor „Trafalgar“ endet mit einer skurrilen Szene, in der man die Invasionsgefahr förmlich fühlen kann: Der britische Ex-Premier Pitt bildet eine Kompanie von Bauern auf einem Feld an Englands Südküste aus, „während nur zwanzig Meilen entfernt, am anderen Ufer des Kanals, Napoleons Grande Armée auf günstigen Wind und freie Fahrt wartet.“ Churchill urteilt über Trafalgar: Der Sieg war vollkommen und endgültig. Die britische Flotte hatte unter ihrem größten Befehlshaber, gleich ihm, ihre Pflicht getan. Über den Zeitpunkt der Schlacht bemerkt er jedoch lapidar: „Napoleon hatte sich inzwischen anderen Schlachtfeldern zugewandt.“

Denn der „Kaiser der Franzosen“ hatte bereits Ende August seine Soldaten vom Ärmelkanal abgezogen. Wenige Wochen nach der Vernichtung seines Geschwaders bei Trafalgar schlug er mit der einstigen „Küstenarmee“, die nun Grande Armée hieß, die Russen und Österreicher bei Austerlitz.

Frankreich war nach Trafalgar keineswegs geschlagen – Napoleon unterwarf in den kommenden Jahren ein europäisches Land nach dem anderen. Ob er zehn- oder hunderttausend Mann verlor, war ihm egal. Das war das Los von Soldaten. „Eine Pariser Nacht bringt das wieder in Ordnung“, sagte er nach der Schlacht bei Eylau – bei den Franzosen gab es über 10.000 Tote – zu seinem Marschall Ney. Bei Trafalgar verzeichneten Franzosen und verbündete Spanier 4408 Tote. Für Napoleon, der bei seinem Russland-Feldzug 1812 nach eigener Rechnung 300.000 Mann verlieren sollte („darunter aber nur 30.000 Franzosen“), waren das Peanuts. Schwerer wog für ihn der Verlust an Kampfschiffen, an fähigen Offizieren und ausgebildeten Matrosen, an Seemacht.

Die Schlacht von Trafalgar gilt als die bedeutendste Seeschlacht unter Segeln, aber sie beendete nicht den Krieg um Seewege, Warenströme und schwimmende Festungen. Englands Flotte blockierte weiterhin alle wichtigen Häfen – es ist einfacher, Kauffahrer und Kriegsschiffe im Hafen festzunageln, als sie in den Weiten der Meere aufzuspüren. Auch der Kampf um die Ostsee, aus der Großbritannien einen Großteil des wichtigen Baustoffs Holz bezog, ging noch jahrelang weiter. Die Franzosen ihrerseits würgten die britische Wirtschaft, indem sie sie vom europäischen Markt abschnitten. Was heute ein generelles Embargo genannt würde, hieß vor 200 Jahren Kontinentalsperre und schadete Arbeitern, Kaufleuten und Steuerkassen. Auf beiden Seiten.

Dennoch galt auch damals schon, dass allein der Druck auf die Wirtschaft keine Entscheidung bringt, und schon gar nicht gegen ein Land wie England, dessen Schiffen die Welt offen steht, mit Ausnahme des europäischen Festlandes. Napoleon wollte einen Frieden zu seinen Konditionen erzwingen, notfalls persönlich in London. Auch den Engländern war klar, dass sie ihn im Kampf besiegen mussten, und dies möglichst nicht an der Themse, sondern auf dem Festland.

Dies gelang ihnen zehn Jahre nach Trafalgar. Die britische Armee unter Wellington, die zur Hälfte aus deutschen Truppen bestand, und die preußische Armee unter Blücher schlugen Napoleon im Juni 1815 bei Waterloo. In deutschen Städten taucht die Erinnerung an diese britisch-deutsche Kooperation gelegentlich als „Belle-Alliance“ in Straßennamen auf, nach einem Gasthaus im Kampfgebiet.

Der deutsche Admiral und Militärhistoriker Friedrich Ruge (1894 – 1985) hatte praktische Erfahrung mit der Vorbereitung und der Abwehr von Invasionen, er wusste, was Seemacht bedeutet. Das in allen seinen Teilen zusammenhängende Meer war für ihn der „größte Kontinent“ der Erde, eine unzerstörbare Straße für den Massentransport von Gütern, Menschen und Waffen. Er schrieb: „Das Ziel des Seekrieges ist es, dem Gegner die Benutzung der See als Transportweg zu verwehren und sie selbst weitgehend auszunutzen. Da man bestenfalls Durchfahrten sperren, nicht aber größere Teile der See dauernd besetzt halten kann, ist das sicherste Mittel zur Erringung der Seeherrschaft, die feindliche Flotte auszuschalten. Am wirksamsten geschieht dies durch Vernichtung, denn allein der Neubau dauert mehrere Jahre.“

Napoleon hatte von seinen Admiralen verlangt, dass sie ihm „nur für sechs Stunden“ die Herrschaft über den Ärmelkanal verschaffen sollten, damit er sein Invasionsheer in England landen könnte. Er hätte eher ein paar Tage als ein paar Stunden gebraucht, aber die Idee war richtig: Ohne die begrenzte „Seeherrschaft“ war eine Invasion unmöglich. Die Gefahr für England war nicht abgewendet, solange die Franzosen noch kampfstarke Kriegsschiffe hatten. Und deshalb war es Nelsons Aufgabe, die französisch-spanische Flotte zu vernichten, um jeden Preis. Ob der Bootsmannsmaat Wicks wusste, dass die Freiheit Englands auch am Cabo de Trafalgar verteidigt wurde, von dem daheim kaum jemand wusste, wo es lag?

Die Schlüssel zum Sieg

Es ist Mittag, und es ist leise auf der „Victory“. Das Schiff ist klar zum Gefecht, die Feuer in der Kombüse sind gelöscht. Die gunners haben sich Lappen und Kopftücher gegen den Kanonendonner fest über die Ohren gebunden. Im Kielwasser des Flaggschiffs gleiten lautlos die „Conqueror“, „Leviathan“ und „Ajax“, die „Temeraire“ ist querab und etwas schneller als die „Victory“. Nur noch vereinzelt werden an Deck Befehle gebrüllt, um die Segel optimal zu trimmen. Die Matrosen haben jeden Fetzen gesetzt. Je schneller die Briten am Gegner sind, desto weniger Treffer müssen sie ohne Gegenwehr einstecken. Die Briten haben 27, die Franzosen und Spanier 33 Linienschiffe. Fast fünfzigtausend Mann, manche erst zwölf, dreizehn Jahre alt, und einige Dutzend Frauen bezwingen ihre Angst oder fiebern dem Kampf entgegen. Auf Villeneuves „Bucentaure“ legen alle Offiziere ihre Hände zwischen die des Admirals und erneuern ihren Eid, bis zum Ende zu kämpfen. Die Spanier heißen Kruzifixe neben ihren Flaggen empor.

Der Bootsmannsmaat Wicks kann beobachten, wie Collingwoods „Royal Sovereign“ endlich in die feindliche Linie eindringt. Donnernd entlädt sich ihre dreifach geladene Backbord-Breitseite ins reich verzierte Heck des spanischen Dreideckers „Santa Ana“, die Kugeln rasen der Länge nach durch deren Decks, hinterlassen ungezählte Tote und Verwundete und werfen 14 Kanonen aus ihren Lafetten. Dann feuern die Steuerbordgeschütze der „Royal Sovereign“ in den Bug der französischen „Fougueux“. Keine Minute später krachen die Breitseiten von drei Gegnern in den Rumpf des Engländers. Rauch verhüllt das Chaos.

Die „Victory“ wird nun von den größten Schiffen der vereinigten Flotte bekämpft, und wäre nicht die britische „Temeraire“ aus dem Rauch aufgetaucht, wäre Nelsons Flaggschiff in der ersten halben Stunde des Gefechts vernichtet gewesen. Nelsons Sekretär wird von einer Kanonenkugel zerrissen, Nelson sagt „armer Kerl“ und setzt sein Gespräch mit Hardy fort. Ein Stangengeschoss, das für das Zerfetzen von Takelage konzipiert ist, tötet acht Seesoldaten neben dem Admiral. „Das ist zu heiß, als dass es lange so weitergehen könnte“, sagt Nelson zu Hardy.

Villeneuve befiehlt per Flaggensignal allen Schiffen seiner Flotte – gemeint ist vor allem die davonsegelnde Vorhut – so schnell wie möglich in den Kampf einzugreifen. Seine „Bucentaure“ verliert gleich darauf ihre Masten, die „Redoutable“ kommt ihr zu Hilfe und versucht, die „Victory“ zu entern – zu einem fürchterlichen Preis. Unter den Breitseiten von „Victory“ und „Temeraire“ wird das französische 74-Kanonen-Schiff zermalmt, von 643 Mann Besatzung sind 520 verwundet oder tot, bevor sie sich ergibt.

Nelson wird kurz nach eins von einer Musketenkugel in die Schulter getroffen, sie durchschlägt einen Lungenflügel und sein Rückgrat. Die nächsten Stunden liegt er mit über hundert Verwundeten im von Laternen kaum erhellten Orlopdeck unterhalb der Wasserlinie. Ein Deck über ihnen brüllen die schwersten Geschütze, feindliche Breitseiten schlagen ein. Kapitän Hardy besucht Nelson zweimal während des Gefechts, zuletzt gegen halb fünf, um ihm den Sieg zu melden. „Kiss me, Hardy“, sagt Nelson, bevor er in den Armen seines Kampfgefährten stirbt.

Die Briten haben siebzehn Schiffe erobert, die Franzosen keines. Vier Schiffe der Vorhut, die unter Konteradmiral Dumanoir entkommen, werden später von einem anderen britischen Geschwader niedergekämpft und erobert. Die Franzosen und Spanier haben zehnmal soviel Tote zu beklagen wie die Briten. Churchill hat den Sieg als „vollkommen“ bezeichnet, aber wie gelang er?

Bereits drei Wochen vor der Schlacht hatte Nelsons seiner Geliebten Emma geschrieben, wie sein Schlachtplan von seinen Kommandanten aufgenommen wurde: „Als ich ihnen den ,Nelson touch’ erklärte, war es wie ein elektrischer Schock. Einige weinten, alle stimmten zu. Es war neu, es war einzigartig, es war einfach! Von den Admiralen abwärts wiederholten alle: ,Es muss gelingen, wenn wir nur an sie herankommen...“

Es ist oft die Rede davon, dass Nelsons Angriffstaktik ein Geniestreich war. Er wollte die gegnerische Linie mit zwei Angriffskolonnen in drei Teile zerschneiden. In einer Seeschlacht die feindliche Linie zu durchbrechen, war 1782 erstmals dem Admiral George Rodney gelungen. Nelsons Taktik war in diesem Punkt also nicht neu. Villeneuve hatte sie sogar vorhergesagt, konnte ihr aber nichts entgegensetzen. Nelsons Taktik war zudem sehr riskant und setzte darauf, dass die Franzosen und Spanier schlechter schossen als die Briten und sich stur an die alten Regeln hielten, die den hölzernen Schlachtschiffen ihren Namen gegeben hatten, das Gefecht „in der Linie“. Segelten die Schiffe gewissermaßen im Gänsemarsch, vereinten sie ihre Feuerkraft auf die Ziele, die sie passierten, und der Admiral konnte sie wie an einer unsichtbaren Leine führen.

Dass vor Trafalgar Nelsons riskanter Plan dennoch aufgeht, hat mehrere Gründe. Erstens hat er gar keine andere Wahl, als die französisch-spanische Flotte zu versenken oder zu erobern, und sei es zum Preis größter eigener Verluste. Ein taktisch gewonnenes Gefecht ohne vernichtende Niederlage für den Gegner ist – auch im Hinblick auf das Schicksal von Calder und Byng – für Nelson keine Option. Wenn ihm der Gegner nicht entkommt, ist dies bereits der halbe Erfolg.

Zweitens weiß er, dass die Briten ihren Gegnern an Kampfkraft überlegen sind.

Die Franzosen und Spanier zielen zunächst hoch, um Schiffe zu entmasten. Sind diese dann bewegungsunfähig, müssen sie kapitulieren oder sich von vorn oder achtern zusammenschießen lassen, ohne ihre Geschützbatterien dem Angreifer zuwenden zu können. Im Einzelkampf ein ökonomisches Verfahren, das dem Gegner die Kapitulation ermöglicht. Die Briten halten sich mit dergleichen nicht auf. Sie zielen nicht auf die Takelage, sondern gleich auf die Rümpfe. Sie zersieben sie mit Breitseiten, deren Ladungen gerade so knapp dosiert sind, dass sie nur eine Bordwand durchschlagen und verheerende Splitterwolken durch die Decks schießen. Die Briten schießen bewusst auf die gegnerische Artillerie, deren losgerissenen Geschütze richten ihrerseits in den Decks schwere Schäden an.

Die Briten zerstören und töten effektiver. Ihre erfahrenen Kanoniere arbeiten schneller, sie zünden mit Feuersteinschlössern statt mit Lunten, also ohne Zeitverzögerung. Vor allem wenn das Schiff im Seegang rollt, treffen sie damit genauer als Spanier und Franzosen.

Wären die Franzosen und Spanier ähnlich schnell und treffsicher mit ihren Breitseiten, wäre das erste britische Schiff am Gegner, Collingwoods „Royal Sovereign“, von mehr als fünfzehn Breitseiten getroffen worden, bevor es selbst hätte feuern können. Und die heransegelnden Engländer wurden in Längsrichtung beschossen, was in den Decks zu furchtbaren Blutbädern führt. Wenn der Gegner denn trifft.

Die Briten lassen sich während des Gefechts nicht demoralisieren. Sie werfen ihre Toten über Bord, die Franzosen und Spanier stapeln sie. Die Briten haben am Abend „nur“ 449 Tote zu beklagen, die Franzosen und Spanier 4408. Bei den Briten gibt es 1200 Verwundete, bei ihren Gegnern mehr als doppelt so viele. Und das, obwohl diese am Anfang der Schlacht den Vorteil auf ihrer Seite hatten.

Als Gefangener an Bord des Linienschiffs „Mars“ beobachtete Villeneuve die britischen Matrosen: „Es begann ein Sturm zu wehen, und die Engländer machten sich sogleich an die Arbeit und refften die Segel so geordnet, als hätten ihre Schiffe nicht eben eine fürchterliche Schlacht gefochten. Wir waren voller Bewunderung und fragten uns, woraus diese Männer gemacht seien. Unsere eigenen Seeleute waren alle betrunken oder arbeitsunfähig, und wir, die Offiziere, bekamen aus ihnen keine Arbeit mehr heraus. Ich habe noch nie so gute Manöver gesehen.“

Nelson hatte zu Beginn seiner Karriere einige seiner größten Erfolge erzielt, indem er eigenmächtig und manchmal sogar gegen die Befehle seiner Vorgesetzten handelte. Er erwartete dieselbe Entschlussfreudigkeit von seinen Kommandanten, die er als „band of brothers“, als Bund von Brüdern bezeichnete. Auch deswegen wollte Nelson die unberechenbare „pell mell battle“, das Schlachtengetümmel statt des strikten Liniengefechts. Villeneuve sagte später, in der britischen Flotte bei Trafalgar sei „jeder Kapitän ein Nelson“ gewesen.

Während die britische Marine in Sachen Disziplin, Ausbildung und Kampferfahrung Maßstäbe setzte, litt die französische darunter, dass die in Paris regierenden „Revolutionäre“ einen Großteil des Adels – und damit viele Seeoffiziere – unters Fallbeil geschickt hatten.

Napoleon hatte einst gehöhnt, dass seine Schiffe in gutem Zustand seien, weil sie im Hafen in Ordnung gehalten würden, die Briten hingegen ausgelaugt seien vom ständigen Blockadedienst auf See. Von der Logik her hatte er recht, aber die ständig im Einsatz stehenden britischen Crews waren das, was Napoleons Truppen an Land waren – härter, besser ausgebildet und disziplinierter als der Feind. Nelson hatte einmal gesagt: Schiffe und Seeleute verkommen im Hafen.

Am Ende der Schlacht von Trafalgar begann sich die strategische Lage in Europa zu verändern. Die Franzosen hatten keine Flotte mehr, die eine Invasion Englands erfolgreich hätte schützen können. Den Briten verschaffte ihre Seeherrschaft den langen Atem, um den Krieg mit Napoleon auszuhalten und gleichzeitig ihr Weltreich auszubauen. Ihre Schiffe und die ihrer Verbündeten konnten um die Welt segeln, Waren transportieren und Geld einfahren. Die Schiffe in Napoleons Reich verrotteten in den Häfen. Kein Kaufmann konnte die Frachtraten bezahlen, die mit dem Risiko des Blockadebrechens verbunden waren. Die Royal Navy, seit Trafalgar um ein Dutzend erbeuteter Linienschiffe verstärkt, verhinderte den Seehandel der Franzosen und schützte den der Briten. Für die nächsten hundert Jahre sollte sie die uneingeschränkte Macht auf dem „größten Kontinent“ der Erde übernehmen, dem Meer.

"Von Qingdao nach New York"

Hans-Harald Schack ist Journalist und segelt. Er schreibt Magazin-Reportagen und Bücher, macht Lektorate und Übersetzungen. Mit dem Clipper Round The World Race segelte er von China nach San Francisco und durch den Panama-Kanal in den Atlantik. Sein Web-Log und Reportagen darüber gibt es als e-Book und als Buch: "Von Qingdao nach New York". Zur Zeit ist er mit dem 1971 gebauten S&S-Halbtonner "Topas" in Nordeuropa unterwegs. Das Schiff ist übrigens zu verkaufen!